شخصية مغربية ذات أثر واسع، وعطاء متعدد المناحي، لا يخلو تركيبها من غموض، كانَها تقي الدين الهلالي الذي كان مدافعا عن المغرب ضد الاحتلال الأجنبي عبر إذاعة ألمانيا العربية، درّس اللغة العبرية في الجامعة المغربية، التي كان يعرفها إلى جانب العربية التي تخصّص فيها والألمانية والأمازيغية الأطلسية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية والفارسية، بعدما تنوّع درسُه وتدريسه في جامعات عالمية متعددة بالهند والسعودية والعراق وألمانيا وغيرها، وهو مترجم أحد أبرز نسخ القرآن إلى اللغة الإنجليزية، الموجودة في جلّ المطارات والمكتبات بالعالم، ومع كونه بدأ حياته صوفيا تيجانيا، إلا أنه انتقد هذه الطريقة في أحد أبرز كتبه، وصار الشخصية المحورية التي دخلت معها السلفية في شقها الوهابي المغربَ، زمنَ القرن العشرين.

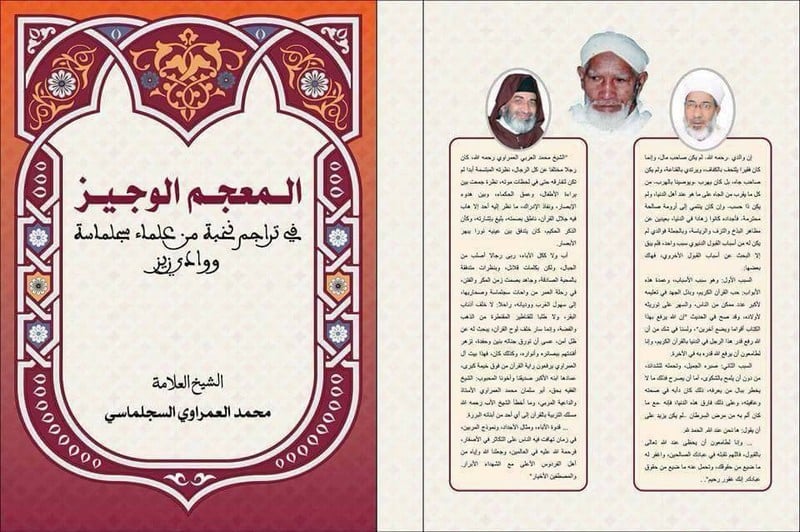

ومن التراجم المهمة التي تقدم صورة واضحة عن الهلالي تكوينا، وفكرا، ومسارا، وأثرا، ما ورد في “المعجم الوجيز في تراجم نخبة من علماء سجلماسة ووادي زيز”، للفقيه محمد العمراوي السجلماسي، الذي ترجم له، مع رأي لا يسايره في كل ما ذهب إليه، عبر صفحات زادت عن الخمسين خصّصها له في معجم أعلام مسقط رأسه.

وقال العمراوي في الهلالي، المعروفِ بـ”الدكتور” وليد الفرخ قرب الريصاني، والمتوفى بالدار البيضاء، إنه “من رواد الإصلاح الكبار في العصر الحاضر، وإن لم تكن النتيجة كما كان يرجو”.

وتابع: “كان من رجال الفكر والدعوة (…) عالما عاملا، يحمل هموم الأمة كلها بين جنبيه، وكانت له همة عالية (…) لقد حصل من العلوم معظمها، إلا أن الأدب وعلوم اللسان كانت الغالب عليه. ولو أنه، رحمه الله، صرف جهوده في التعليم والتثقيف، وأسس لذلك معاهد ومراكز، لكان ذلك أنفع وأجدى، وأصلح وأبقى، ولكنه، أثابه الله، رأى غير هذا الرأي واجتهد، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فما أخطأ الأجر؛ صرف جهوده العظيمة في وعظ العامة وإرشادها، وشغلها بأمور لا تحسن الخوض فيها، ولا السباحة في أعماقها”.

ثم أردف قائلا: “لقد أحدثت حركة الدكتور دويا عميقا في المغرب عامة، وفي بلدنا سجلماسة خاصة، حركت الساكن، وأثارت الكامن، وافترق الناس في شأنها بين معجب محب موافق، ومبغض كاره وامق، والإنصاف يقتضي منا أن نقول: إن لهذه الحركة فضلا لا ينكر، وأثرا لا يكفر على جيلنا، خاصة، والأجيال التي جاءت بعدنا عامة، نعم كانت في الدكتور رحمه الله حزونة ووعورة، ويبوسة وظاهرية مفرطة، مع حسن هدي وكمال سمت، تعود إلى المنهج الذي اختار السير عليه، والمذهب الذي ارتضى التقيد بآرائه، فلقد كان ظاهريا في الأصول والفروع، وإن لم يكن يصرح بذلك، بل كان يقول: وليس لنا مذهب لازم سوى .. مذهب المصطفى المرتضى”.

ومن بين ما يورده الكتاب ردّ تقي الدين الهلالي على مدير المعارف المغربي التابع لسلطة الاحتلال الإسباني في شمال المغرب، الذي قال له إن الإسبانيين يشترطون عليه أن تكون دروس وعظه خالية من “السياسة، ومن الآراء الشاذة”، فتوجّه إلى المسؤولِ ذاكَ، رفضا للشرط، فقال له الإسباني المسؤول “أحب العلماء، وخصوصا أمثالك الذين يجمعون بين الثقافتين الأوروبية والإسلامية، وهم قليل (…) يمكنك أن تنقطع للعلم وتترك السياسة لأن لك دولة قائمة تغنيك عن ذلك”، فكان جوابه: “لا يمكنني ترك السياسة لأمرين: أولهما أن القرآن والحديث كلاهما مشحونان بالسياسة، فلا يمكن أن أفسر القرآن وأشرح السنة إلا بالخوض في السياسة، وثانيهما أن المغرب في هذا الزمان كالجسم المريض، ونحن أبناؤه يجب علينا السعي في استرداد ما فقد من الصحة والمحافظة على ما لم يفقده منها”.

ومن الشهادات الحاضرة في الكتاب، شهادة للمقاوم محمد بن عبد الكريم الخطابي، الذي لما زاره في القاهرة وجده مريضا معتذرا عن استقبال الزوار موكلا أخاه بذلك، ولما أُخبر بحضوره، دعاه إلى عيادته قرب فراشه، قائلا: “لم يكن شيء يسليني في منفاي وغربتي مثل خطبك البليغة الرائعة، التي كنت تلقيها في إذاعة برلين العربية”.

ويسجل المعجم أن الهم الأول والأخير للهلالي كاد أن يكون، ولاسيما في أُخريات حياته، “تصحيح أمر العقيدة الإسلامية، بحسب رؤيته التي اقتنع بها، وظل مستميتا في الدفاع عنها إلى أن انتقل إلى دار البقاء”، ومن بين ما قاله في ذلك: “إن كل شعب يريد أن يعيش سعيدا يحتاج إلى أمور… أولها: القوة الروحية، وهي تتوقف على الدين الصحيح، الذي يملأ قلوب أبناء الشعب إيمانا وحماسة، ويؤلف بينهم ويكون العروة الوثقى، ومن أراد أن يرى بعينيه شاهدا على ذلك، فلينظر إلى العرب قبل الإسلام وبعده (…) كل شعب سعد أسلافه وارتفعوا بالإسلام، لن يسعد ولن يرتفع إلا بما ارتفع به أسلافه، ومن ظن خلاف ذلك، فهو مخدوع، يخبط خبط عشواء، في ليلة حالكة ظلماء، ومضمون له الخيبة والخسران”.

وفي باب التصحيح نفسه، كتب الهلالي: “اعلموا أيها الإخوان المكرمون، أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرعية، هي روح الإسلام، وبها سعادة المسلمين، منفردين ومجتمعين، وإنما قيدناها بالشرعية، لأنها إذا لم تكن كذلك، لا تضمن السعادة لصاحبها، ولا النجاة من عذاب الله تعالى… إن محبتنا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الكنز الأعظم، الذي إذا حافظنا عليه أدركنا السعادة في الدارين، وحلت جميع مشاكلنا، وفرجت جميع كربنا، وفزنا فوزا عظيما، ولا تتم لنا هذه المحبة إلا باتباع سنته، وترك ما نهى عنه من البدع والمعاصي.”

ويورد المعجم دعوات لـ”إصلاح أحوال الأمة”، منها ما وجّهه إلى الملك الحسن الثاني، قائلا: “بقيت لي كلمة، أقولها راجيا من ملكنا الهمام أن يتسع صدره لها، كما اتسع صدر سلفه الإمام إسماعيل، لنصيحة الشيخ اليوسي، وهي أن القدر الذي يريده جلالته من إصلاح أمور الدين، وتحقيق اتباع الكتاب والسنة، قولا وعملا وحكما، إذ بذلك تنال السعادة العاجلة والآجلة، ويشتت شمل الأعداء، ويقضى عليهم القضاء المبرم، ويقوم الملك على أساس متين، وتصلح السياسة ويسعد الراعي والرعية (…) فأرجو من جلالته، ويشاركني في هذا الرجاء جميع دعاة الإصلاح، أن يجرد عزمة حسنية علوية هاشمية، لتحقيق تلك الأمنية، وقطع دابر أهل الفساد، ولا يعينه على ذلك، ويبلغه إليه إلا الله وحده، ثم صالحوا المؤمنين. وأنا أعلم بالعقبات الكؤود التي تقف في طريق هذا الإصلاح، وأن الذنب في ذلك ذنبنا جميعا، كل على حسب قدرته”.

وفي زمن مناقشة تعليم المرأة، قُبيل الاستقلال وبُعيده، دافع الهلالي على ضرورته، وكتب: “إن منعكم المرأة من التعلم أو حصره في قراءة حروف المصحف، دون فهم لمعنى ما تقرؤه منه، في غاية البعد عن الصواب، فلا هو إسلامي، ولا هو عقلي أو علمي محض (…) فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يقرأن، ويكتبن، وغيرهن من الصحابيات، والتابعيات، والحافظات المحدثات، اللاتي روى عنهن الحُفّاظ… ذلك في زمان عظمة الإسلام، حين كانت راياته منصورة وجيوش أعدائه مكسورة مدحورة جميعا، وأما آباؤكم المتأخرون الذين تريدون أن تقتدوا بهم في تجهيل النساء، فلم يكونوا قط أهلا للاقتداء بهم، فإن زمانهم هو زمان الجاهلية الآخرة، وكل الذي يقاسيه الإسلام اليوم فهو نتيجة أعمالهم (…) العلم بالقراءة والكتابة آلة صالحة للاستعمال في الخير والشر معا”.

وردا على دعوى العنصرية، كتب تقي الدين الهلالي عن الرئيس الألماني أدولف هتلر الذي عرفه في مقامه بألمانيا: “أما منع الحمل خوفا من تكاثر الجنس المنحط في بلاد الجنس الآري المقدس كما كان هتلر وإمامه في ضلالته روزنبوك وشيعتهما يعتقدون، ومثال ذلك مذهب حكومة اتحاد جنوب إفريقية، وما يقع من العدوان من البيض على الزنوج في أمريكا، فكل ذلك من أعظم ما عرفه البشر من الجرائم، ولو زال التعصب الممقوت للأوطان، وتعاون الناس كلهم على استخراج خيرات الأرض كلها، وتركوا الاستعداد للحروب والطغيان والاستعباد، ووزعوا الأغذية فيما بينهم توزيعا يهيمن عليه العدل والإحسان، لعاشوا جميعا في خفض ونعمة ورفاهية، عيشة راضية، وإن بلغ عددهم عشرات الألوف من الملايين، ولله درّ ابن زريق إذ يقول في قصيدته العينية المشهورة: والله قسم بين الناس رزقهم .. لم يخلق الله من خلق يضيعه”.